ページID:994

更新日:2025年8月6日

ここから本文です。

若い今から取り組む ロコモティブシンドローム予防

ご存知ですか ロコモティブシンドローム

ロコモティブシンドローム(運動器症候群、通称:ロコモ)とは、筋肉・骨・関節などの運動機能が低下することにより、歩行や立ち座りなどが困難になるなど日常生活に不便を感じる状態のことです。

放っておくと、介護が必要になるリスクが高くなります。

いつまでも自立した生活ができる「健康寿命」を延ばすために、今日からロコモ対策を始めましょう。

ロコモを放っておくと要介護や寝たきりになる可能性が高くなります

運動機能が衰える

筋肉、骨、関節などの運動機能が低下すると、その影響は全身に及びます。

移動機能が低下

※注釈 移動機能とは、立つ・歩く・走る・座るなど、日常生活に必要な「身体の移動に関わる機能」のことです。

関節などの痛みが現れ、歩いたり立ったりする動作がおっくうになります。

その結果、さらに筋力が衰え、骨ももろくなるという悪循環に陥ります。

最終的には、バランス能力が低下し、転倒し骨折に至ることになります。

介護が必要に

歩くことが困難になると、普段の生活に介護が必要になったり、寝たきりになったりします。

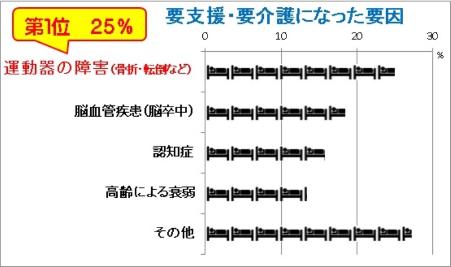

「要支援・要介護」の原因第1位は「運動器障害(ロコモ)」

厚生労働省「平成25年国民生活基礎調査」より

要支援・要介護の原因は、「運動器障害」つまりロコモが第1位です。

「運動器障害」を具体的にみると、「骨折・転倒」、「関節疾患」、「脊髄損傷(せきずいそんしょう)」です。

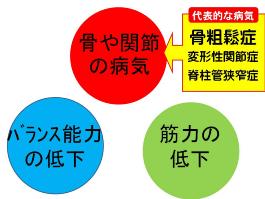

ロコモになる3つの要因

ロコモになる要因として、次の3つがあります。

ロコモになる要因として、次の3つがあります。

- 骨や関節の病気

- バランス能力の低下

- 筋力の低下

「骨や関節の病気」の代表的なものとして、「骨粗しょう症(こつそしょうしょう)」「変形性関節症(へんけいせいかんせつしょう)」「脊椎管狭窄症(せきついかんきょうさくしょう)」があります。

自分で発見しよう ロコモの危険信号

7つのロコモチェック

- 片脚立ちで靴下がはけない

- 家の中でつまずいたり滑ったりする

- 階段を上るのに手すりが必要である

- 横断歩道を青信号で渡りきれない

- 15分くらい続けて歩けない

- 2キログラム程度の買い物(1リットルの牛乳パック2個程度)をして持ち帰るのが困難である

- 家の中のやや重い仕事(掃除機の使用、布団の上げ下ろしなど)が困難である

上記7つの項目のうちひとつでも当てはまればロコモが疑われます。

片脚立ち上がりテスト

足の筋力やバランス機能を調べるのに適しています。

具体的な方法は下記のリンク先を参照してください。

立ち上がりテストの方法(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

若い時から始めるロコモ対策から

何もしないと筋肉量は、40代で若い時の70パーセントにダウンします。

ストレッチ、筋トレ、バランス、全身運動が5分で簡単にできる「あらみん体操」でロコモ対策をしましょう。

食生活でロコモ対策

筋肉や骨は、材料となる「栄養素」が不足すると強くなりません。

毎日の食事から、必要な栄養素をとり、ロコモに負けないからだをつくりましょう。

筋肉を強くする食事

- 1日3回、バランスよく食事をする。

- たんぱく質を多く含む食品(肉、魚、卵、牛乳・乳製品、大豆製品)を過不足なく摂る。

- たんぱく質の分解や合成を促進するビタミンB6(かつお、マグロ、赤パプリカ、キウイ、バナナ等)を一緒に食べる。

骨を強くする食事

- カルシウムを多く含む食品(牛乳・乳製品、小魚、緑黄色野菜、海藻類など)を積極的に食べる。

- カルシウムの吸収を高めるビタミンD(魚類、きのこ類、卵など)も。

- 骨の形成や骨量の維持に必要なビタミンK(納豆、にら、ブロッコリーなど)を補う。

フレイル・ロコモ予防リーフレット

ひざ・腰・筋肉を丈夫に 人生100年時代!"フレイル予防!"でいつまでも動ける体づくり(PDF:6,838KB)

※注釈 リーフレット裏面は「あらみん体操」

お問い合わせ

健康部健康推進課保健相談担当

〒116-8507荒川区荒川二丁目11番1号

電話番号:03-3802-3111(内線:432、434)

ファクス:03-3806-0364